Beethoven navegando por mares célticos con parada en Santander. Semana con tonadas cántabras, votaciones operísticas y Carlos Núñez

Fotografía: Cobertura Digital Cantabria

Celtic Beethoven – Carlos Núñez – Auditorio Centro Botín – 9 y 10 de febrero

Dicen que el compositor Ludwig van Beethoven (1770-1827) se enamoró en sus últimos quince años de vida de la música celta, de las canciones irlandesas, escocesas, galesas y bretonas que conocía o le presentaban en su casa de Viena. Quizás fue también un tema económico el que le fueran encargadas casi 200 piezas de música que el artista envió por tierra y por mar a Londres y Edimburgo en épocas de guerras europeas. Tardaron dos años en llegar a buen puerto y hacerse conocidas con letras de escritores afamados como Lord Byron o Walter Scott en las costas de lo que se conoce como Celtic Sea.

Carlos Núñez (Vigo, 1971) es ahora quien se ha enamorado de las canciones de Beethoven y las interpreta con sus flautas y gaitas por escenarios con el mar de fondo. Dos días y tres sesiones estuvo en el auditorio del Centro Botín, con públicos diferentes y músicos en quinteto: Jon Pilatzke (fiddle), María Sánchez (violín clásico, voz), Bleuenn Le Friec (arpa), Raúl Mirás (cello) y Carlos. Empezaron calmados con el arpa introduciendo paisajes con druidas y bosques que pronto pasaron a ser danzas y piezas bailables. Siguieron momentos intensos con los sonidos del arpa en “St. Patrick’s Day”, los dúos vocales entre Jon y María interpretando la bella letra de “The Kiss”, Jon cantando y bailando en gaélico, todos interpretando canciones de bardos y tabernas (pub en el mundo céltico actual), recuerdos a Iolo Morganwg (gran bardo galés), ocarinas paleolíticas y el mismo cierre final de las tres sesiones: la “Oda a la alegría” de la novena sinfonía de un Beethoven un poco irlandés desde que compusiera su séptima sinfonía, “la irlandesa”.

Carlos es uno de los mejores intérpretes mundiales de flautas y vientos. Su despliegue sonoro es apabullante y los cambios veloces de instrumento parecen mágicos. Rodeado de elfos como Jon, hadas bretonas como Bleuenn, voces espirituales como María y un eficaz cellista muy gallego como Raúl sus conciertos son gozos (las sombras fueron una nana prometida y no tocada). Y Beethoven sin saberlo.

Tonadas sin micro – Recital folklore – Sala Griega Palacio de Festivales – 12 febrero

1925, un año y un mes de febrero donde el Racing jugó contra el Oviedo, el gordo de la Lotería Nacional era de 100.000 pesetas, se iniciaban gestiones para una pronta realización del ferrocarril Santander-Mediterráneo y hubo montería del rey Alfonso XIII en los bosques madrileños del Pardo contra los lobos. Parece claro que hace cien años los hicieron huir hacía Cantabria, donde ahora campan sin miedo a escopetas reales.

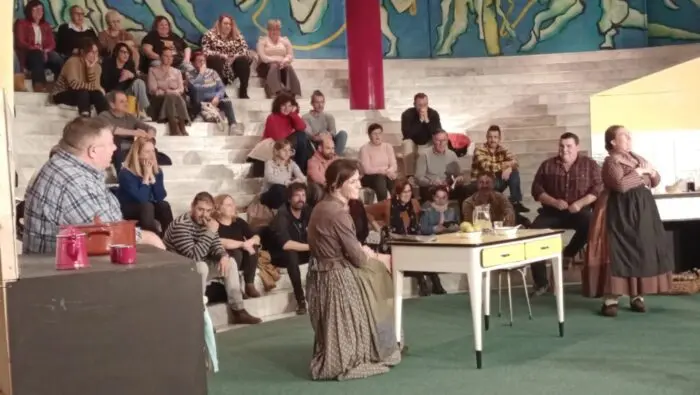

2025: una cocina imaginaria con puchero humeante y una mesa para hacer resonar ritmos de sartenes, cucharas o abuelas con cadencia propia, fueron el centro de una rebosante sala Griega donde cuatro cantantes de Cantabria entonaron sus tonadas sin micro, voces de varios pueblos desde el sur campurriano al norte santanderino. Son tonadas “que nos llevan a nuestra infancia con aquel olor a puchero, donde cantar es sentir, es volar y rencontrarse con uno mismo”.

La noche fue un viaje por las cocinas de Cantabria (hace cien años provincia de Santander) desde las alturas de Polaciones con una

jota cantada por el masoniego Álvaro Fernández, un dúo precioso de Esther Terán y Puri Díaz con la conocida ‘Un pasiego jura y bota’, o el chorro de voz del trasmerano Santiago Fernández cantando ‘Por el puente de Carriedo’. Veintiséis tonadas interpretadas con pasión y acompañadas con buenos toques de humor familiar. Se corearon canciones -inefable ‘Ayer te vi que subías’- y hubo un bis final muy de la propaganda turística de hace cien años: ‘El veraneo en nuestra tierra’.

Ya se sabe: “Para cantar bien Reinosa, para bailar bien Hoz de Anero, para chavalas bonitas Torrelavega y Ampuero”. El rico mapa regional se lleno de tonadas con sentido, un “tesoro que debemos conservar”. Una excelente iniciativa palaciega que pide continuidad.

El secreto del otro – Espectáculo operístico – Sala Pereda – 14 de febrero

Un autor francés del siglo XVIII ideó algunos de los argumentos de ópera más conocidos. Es Pierre-Augustin de Beaumarchais (1745-1799) que creó una trilogía empezada por las comedias “Las bodas de Fígaro” y “El barbero de Sevilla”, cerrada con el drama “El otro Tartufo o La madre culpable”. Las primeras son más conocidas por su trasformación en óperas y la tercera ha estado olvidada, quizás por sus largos cinco actos, hasta que el compositor francés Darius Milhaud (1892-1974) la dio nueva vida en 1964 en una ópera contemporánea. “El secreto del otro” es una coproducción entre la Fundación Ópera de Oviedo y el Palacio de Festivales de Santander, con la que estas dos instituciones apuestan por abrirse al público más joven. Estrenada el mes pasado en Asturias, el pasado viernes -con un elenco cambiado en parte- se reestrenó en Santander.

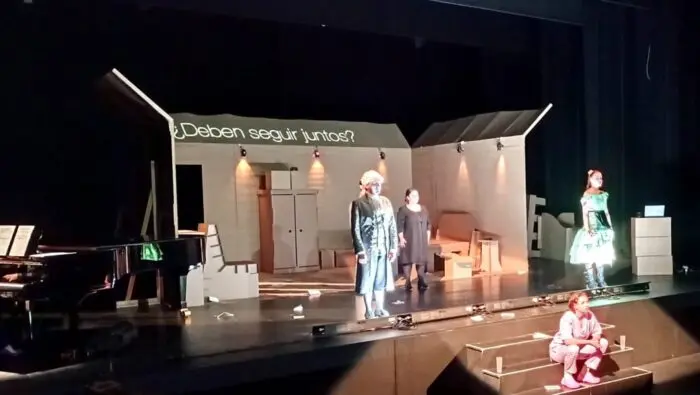

Renacen ahora las andanzas del clásico Conde Almaviva de la mano del dramaturgo y director de escena Iñigo Santacana (Donostia, 1993) que convierte el París de 1790 en un apartamento ecológico del siglo XXI, con mobiliario y cartonajes por todos lados, menos para el piano. Curiosa forma de maridar siglos y hacer que los personajes hagan de transportistas de ligeros sillones y camas. El asunto son las infidelidades mutuas entre conde y condesa sevillanos -ahora alojados en un Airbnb parisino- que afectan a la herencia de unos hijos ajenos a este embrollo. Líos de siglos y de libreto traducido del francés a la complicada manera de encajar frases en español de recitativos y arias muy narrativas.

Un espectáculo (sí, un espectáculo) que mezcla unas gotas de música electrónica, un baile break dance con Mozart y Rossini asustados desde sus atriles celestiales, un vestuario de moda casual con toques siglo XVIII, una escenografía que parece una gran caja contenedora de cajas más pequeñas y una votación para que el público elija su final preferido: ¿Deben seguir juntos?. El SÍ era más corto y amigable (pero cantaban); el NO era un diálogo de ruptura y huida a la francesa. Ganó el “sí”; cierre de una ópera de cartulina.