Ver, escuchar, contar

Hay personas que transitan por sus días mirando sin ver claro y oyendo sin escuchar bien. En el mejor de los casos, no ven sino lo que tienen delante de las narices, y en el óptimo, solo lo que les conviene ver. En cuanto a escuchar, se quedan en lo que oyen de continuo de quienes ni siquiera forman parte de sus vidas reales, a modo de cantos de sirenas de colores, de modo que, si alguien cercano dice algo interesante, les cuesta entenderlo.

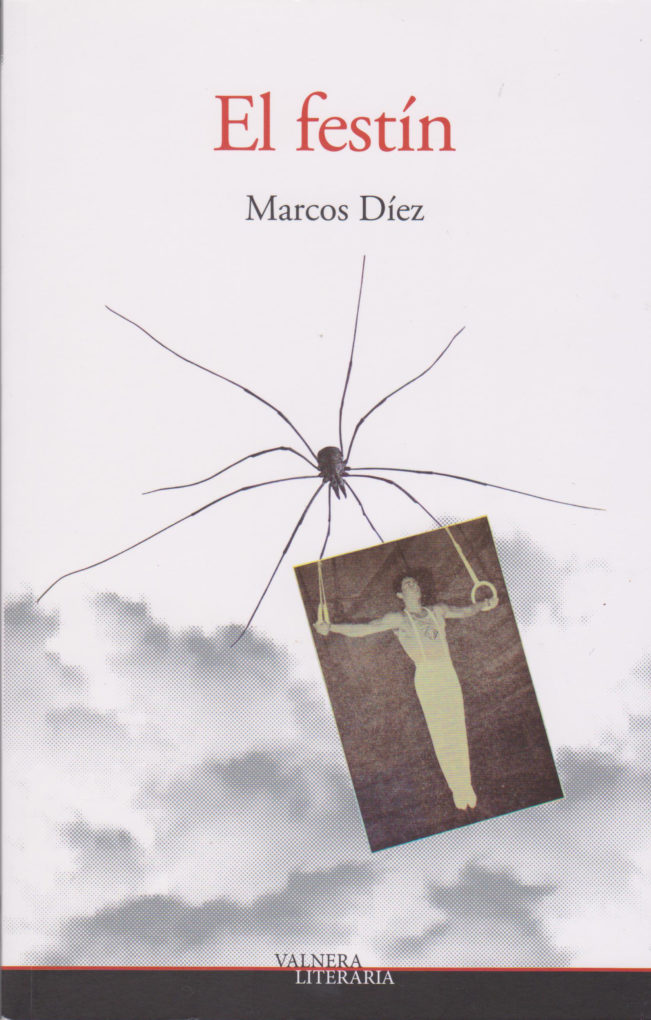

Marcos Díez Manrique recopila en ‘El festín’ artículos publicados en el diario.es

Es verdad que no faltan quienes miran tratando de ver todos los ángulos que presenta la realidad observada, por más redonda que sea, y que escuchan atendiendo a los matices de cuanto oyen. Porque ver y escuchar es ir más allá, es decir, más adentro, y desde dentro, de lo que se mira y se oye. Tan a y desde dentro, que se llegan a ver y escuchar a sí mismos, como interlocutores fiables.

Mirar y oír, con la pretensión de ver y escuchar, requiere tener en cuenta la instancia unamuniana de pensar con el sentimiento y sentir con el pensamiento, como vía segura, para bien y/o para mal, de penetrar, tras algunos rodeos, en lo mirado y oído, a la vez que penetra en nosotros una realidad que nos pertenece, y a la que pertenecemos. Y desde ahí se dice, por si alguien cuenta con la disposición de verlo y escucharlo para, haciéndolo suyo –o no-, decirlo a su manera.

Dicho de otro modo, ver y escuchar piden una actitud -y admítanme, siquiera provisionalmente, el inexistente término- contemplactiva ante una realidad que se nos revela de continuo en lo más simple, en el bien entendido, y parafraseando a Kant, de que la contemplación sin acción es ciega, y la acción sin contemplación está vacía. Contemplación y acción, estimuladas desde afuera, pero que se avienen en los adentros, para, al decirlas, regresar al exterior de una realidad, que parece la misma que se miró y oyó, pero que está enriquecida por lo que se vio y escuchó.

La solemnidad del párrafo anterior parece merecer un ensayo filosófico. Pero, no. Marcos Díez se encarga de aligerarla, sin menoscabo de su profundidad, en “El festín”. Que a esa suerte de existente humano (Sartre) contemplactivo pertenece –ya, ya sé que no es el único- Marcos Díez, devenido poeta y narrador, que dice lo que escucha y ve, después de haberlo pensado sintiéndolo o sentido pensándolo. Es por eso por lo que hace literatura, su literatura.

“El festín” es su último libro publicado, en esta ocasión por la Editorial Valnera. Lo conforma una amplia selección de sus colaboraciones semanales en Diario.es. En cada una de ellas disecciona en sus múltiples dimensiones momentos, conversaciones, objetos, encuentros…, que a todos nos acaecen con tanta normalidad, que apenas les prestamos más atención que al minuto que pasa, como si no formara parte del tiempo que es nuestro, sin dejar por ello de ser sus prisioneros.

Marcos les extrae buena parte de su sustancia en el exprimidor de un lenguaje, que todos podemos entender, a poco que nos prestemos a escuchar las palabras que dice y a ver las muchas imágenes de las que se vale para decirlas. Es una cuestión de sentidos y sensibilidad, con los que Marcos Díez compone una poética de la vida cotidiana, no exenta de un pesimismo vitalista, que adereza con una ironía y uncinismo, ambos de estirpe socrática, que se abren a un humor que, al estilo del que duendea en la obra de Cioran, es accesible a quienes han escuchado adecuadamente qué dice, y adecuadamente han visto cómo lo dice.

Es “El festín” un menú degustación existencial –a ratos existencialista-, que el lector saborea, por más que los geniecillos de la imprenta se hayan comido algunas preposiciones y, a cambio, hayan servido alguna otra, que el comensal no había pedido. Lo que importa es el gusto que deja en el ánimo del lector. El buen gusto de ver y escuchar. Contarlo ya es otro cantar. Marcos Díez conoce la letra y la música.